在高考前快速获取科研项目经历以增强升学背景,需结合高效策略和资源整合。以下是具体建议,涵盖短期可行路径和关键注意事项:

一、短期可参与的科研项目类型

1. 高校/实验室暑期科研项目

申请方式:关注国内外高校、实验室或科研机构发布的面向高中生的暑期项目(如清华、北大等高校的夏令营)。部分项目因疫情转为线上,降低了参与门槛。示例:例如中科院各研究所的开放日、高校的“中学生科技创新计划”等,通常需提前准备个人陈述和推荐信。注意事项:申请截止日期多在每年1-2月,需提前规划并关注官网或公众号信息。2. 独立开展小型研究课题

选题方向:结合兴趣与社区需求,例如环保问题(如水质分析)、社会调查(如老龄化现象)等,需明确研究问题和创新点。资源支持:联系学校老师或校外导师指导,利用学校实验室设备或在线工具(如Python数据分析)完成基础研究。3. 科研竞赛项目

推荐赛事:参加白名单竞赛如“青少年科技创新大赛(青科赛)”“雏鹰杯”“挑战杯”等,部分比赛接受高中生报名。同一作品可投递多个赛事以提高效率。成果形式:需提交研究报告、实物作品、查新报告及答辩PPT,重点展示问题解决过程而非单纯功能描述。二、快速获取科研经历的技巧

1. 利用现有资源快速启动

校内资源:加入学校科技社团或兴趣小组,参与教师主导的小型课题(如生物实验、编程项目)。线上平台:通过Coursera、中国大学MOOC等学习基础科研技能(如数据分析、文献检索),完成课程证书并附在申请材料中。2. 联系导师与团队协作

主动沟通:通过邮件或面谈联系本地大学教授、科研机构导师,表达参与意愿。可从辅助数据整理等基础工作入手。团队合作:与同学组队分工,例如一人负责实验、一人负责报告撰写,提升效率并积累协作经验。3. 聚焦成果展示

快速产出:短期内可完成一篇研究摘要或小型论文,投稿至校刊、地方性期刊或会议。材料整合:在自荐信中突出科研经历,强调“发现问题-设计方法-解决问题”的逻辑,附上导师推荐信或项目证明。三、注意事项与避坑指南

1. 避免付费项目陷阱

谨慎选择付费科研项目,优先考虑免费或学校合作项目。部分中介项目费用高但含金量低,需核实证书颁发单位(是否为高校/实验室官方)。2. 合理分配时间

高考前科研投入不宜过多,建议每周投入5-8小时,以不影响学业为前提。可选择寒假或周末集中攻关。3. 突出个人贡献

在材料中明确个人角色(如实验设计、数据分析),避免泛泛而谈。例如:“独立完成水质采样与pH值测定,撰写报告获校科技节一等奖”。四、案例参考与资源推荐

案例1:某高中生通过分析社区垃圾分类问题,设计调查问卷并撰写报告,获省级环保竞赛三等奖,成功申请复旦大学“博雅计划”。资源推荐:平台:领研网(科研招聘信息)、中国知网(文献检索)。工具:Python(数据处理)、LaTeX(论文排版)、Canva(答辩PPT制作)。通过上述方法,即使时间紧张,也能在高考前积累有竞争力的科研经历。关键在于精准选题、高效执行,并注重成果的可视化呈现。

推荐文章

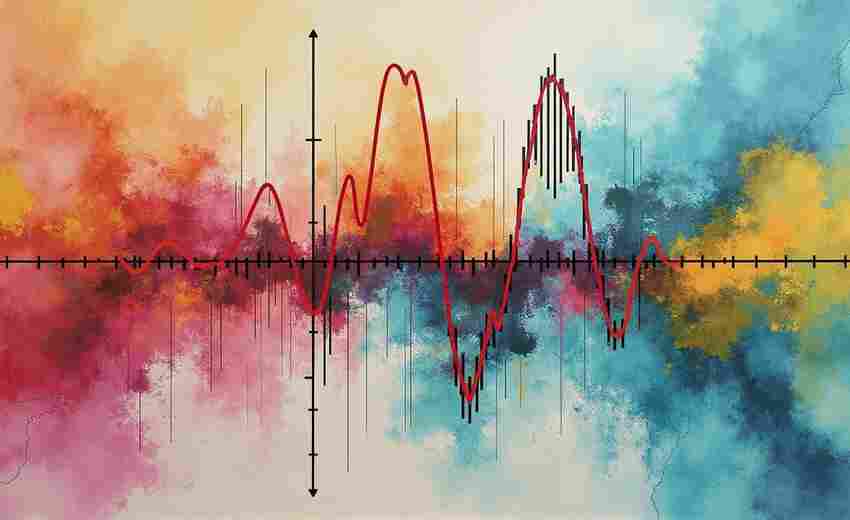

统计学专业的实用技能有哪些

2025-01-03工程类专业的实践教学环节对高考生的学习规划有何启示

2025-05-26如何通过产学合作提升学校排名

2024-12-24高考数学函数与导数综合应用高频题型解析

2025-05-08乌鲁木齐高考分数线查询入口与官方网站指南

2025-04-12什么是高校的招生计划

2024-11-25专业与职业的关系如何

2025-02-16压线报考的心理调适技巧有哪些

2025-01-31视觉传达设计专业的核心课程是什么

2025-02-23高考成绩查询时间安排与地区差异说明

2025-08-05