在高考志愿填报中,如何平衡个人兴趣与就业前景是考生和家长面临的核心难题。以下是结合政策解读、专家建议及实际案例总结的三大策略,帮生在兴趣与就业间找到最优解:

策略一:基于自我认知的精准定位——兴趣与能力的双重评估

1. 区分“表面兴趣”与“长期志趣”

兴趣需结合真实学科内容和职业方向判断。例如,生物医学工程专业名称看似与医学相关,实则偏重工学(医疗器械方向),需提前了解课程设置与就业方向。可通过职业测评工具、大学先修课程或实验室体验明确兴趣与专业的匹配度。

2. 能力与学科特长的匹配

根据高中学科优势筛选专业。例如,数学能力强的学生可优先计算机、统计学等专业,物理能力突出者适合电子信息类或传统工科。同时避开身体条件限制专业(如色盲慎报医学、设计类)。

3. “兴趣+就业”交叉领域的选择

关注国家战略新兴产业(如人工智能、新能源、智慧医疗),这类领域既能满足兴趣探索,又有较高的市场需求。例如,生物信息学结合生物学与计算机技术,属于交叉学科中的高潜力方向。

策略二:数据驱动的动态梯度策略——构建“冲稳保”黄金组合

1. 等效分转换与位次锚定

根据高考成绩查询全省位次,结合往年数据换算等效分,上下浮动20分划定目标院校范围,确保志愿梯度科学。例如,位次对应去年某校录取线,则该校可作为“稳”档核心。

2. 志愿梯度的分层设计

3. 服从调剂的灵活运用

若专业组内6个专业均可接受,建议勾选服从调剂以避免退档;若存在无法接受的专业,则需谨慎选择。例如,电子科大专业组内均为电子信息类相关专业,调剂风险较低。

策略三:职业导向的灵活调整——预留未来发展的弹性空间

1. 转专业与辅修机制

提前了解目标院校转专业政策(如考核要求、次数限制),部分高校允许大一后跨专业调整。例如,部分综合性大学提供双学位或辅修机会,拓宽就业方向。

2. 升学与跨领域发展的规划

若选择基础学科(如数学、物理),可规划研究生阶段转向应用领域(如金融工程、数据科学)。同时关注考研热门专业(如法学、计算机)的本科适配性。

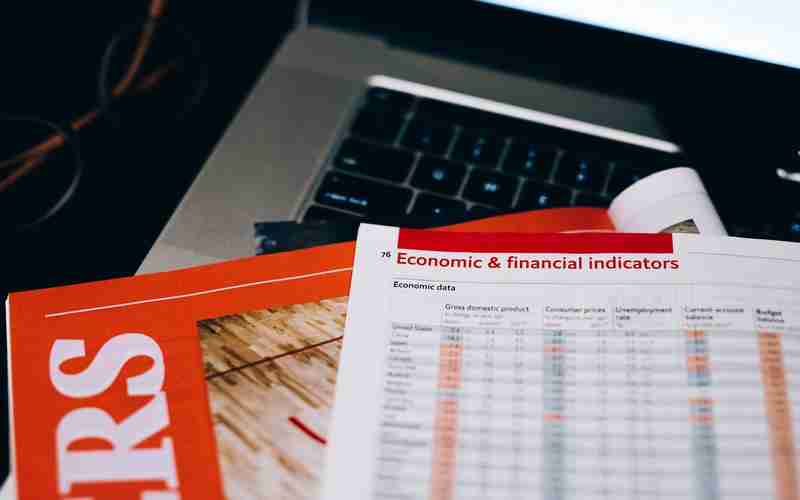

3. 行业趋势的动态追踪

警惕“伪热门”专业(如过度饱和的金融、人工智能),关注细分领域(如养老医疗、乡村振兴相关专业)。例如,数字经济背景下,统计学与计算机结合的专业更具竞争力。

平衡的核心是“动态适配”

高考志愿填报并非兴趣与就业的单选题,而是通过科学评估、数据分析和弹性规划实现的动态平衡。考生需以兴趣为起点,以就业为锚点,结合个人特质与社会需求,构建兼顾理想与现实的志愿方案。最终,无论选择何种路径,持续努力与终身学习才是职业发展的核心保障。

推荐文章

计算机专业持续学习要求:高考生职业发展潜力评估

2025-04-03高考志愿填报的最终决策如何做出

2024-12-27高中阶段如何提升专业相关能力

2024-10-27艺术高考各专业需要掌握哪些核心技能

2025-09-18如何看待长沙的传媒与艺术专业结合

2024-12-16高考志愿冲稳保策略与研究生申请竞争力关联性解读

2025-05-17高考报名费如何缴纳

2025-02-08江苏考生如何利用分数线预测热门专业录取概率

2025-04-27调剂专业对考研有影响吗

2024-10-26物联网与人工智能:高考生如何抢占未来科技制高点

2025-09-09