古典音乐的情感表达虽具有主观性,但其内在结构与创作背景为情感分析提供了客观依据,这种客观性在高考鉴赏题中常作为答题切入点。

1. 音乐元素的客观性

古典音乐通过旋律、节奏、和声等元素传递情感,这些元素具有可分析性。例如,快节奏可能表现激昂,缓慢旋律暗示哀婉(如贝多芬《命运交响曲》开头的三连音象征斗争性)。

2. 创作背景的关联性

音乐作品的情感内涵常与作者生平、时代背景紧密相关。例如,德沃夏克的《大提琴协奏曲》通过忧郁旋律表达思乡之情,需结合其旅居美国的经历解读。

3. 文化符号的普遍性

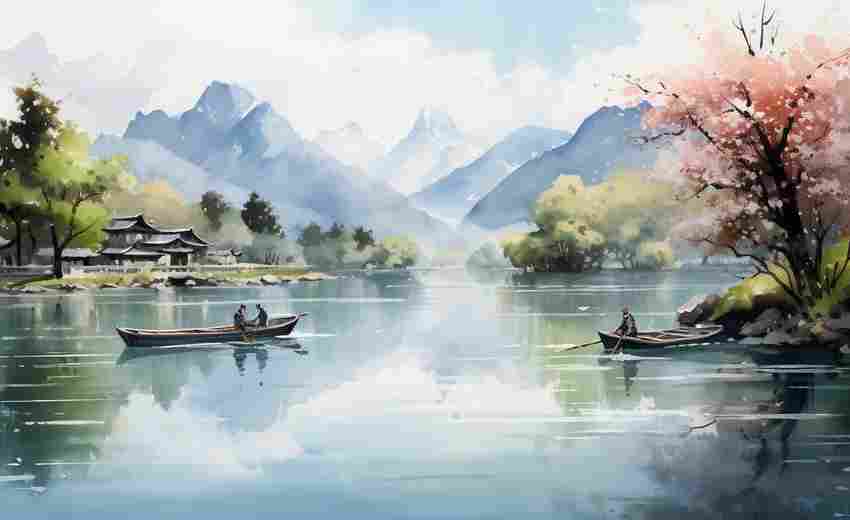

某些音乐意象具有文化共识,如古琴曲《潇湘水云》中的“水云”象征隐逸,需结合中国传统美学理解。

二、高考古典音乐与诗歌鉴赏题的答题技巧

高考题目常围绕情感主旨、表现手法和结构技巧展开,需结合客观分析框架作答。以下为关键技巧:

(一)情感主旨类题目

1. 抓核心意象与关键词

2. 分层次分析情感

(二)表现手法类题目

1. 明确技巧类型

2. 三步答题法

(三)结构技巧类题目

1. 关注起承转合

2. 分析音乐与诗歌的呼应

三、实战注意事项

1. 联觉与通感的运用

音乐鉴赏需通过联觉(如听觉→视觉)捕捉情感,如《潇湘水云》的琴音可联想到水波荡漾的画面,答题时可描述为“以声绘景”。

2. 结合多维度信息

答题时需综合标题、注释、作者风格(如杜甫的沉郁、李白的豪放),避免孤立分析。

3. 规范答题语言

使用术语(如“托物言志”“情景交融”),避免口语化;分点作答,逻辑清晰(如“①手法;②分析;③效果”)。

古典音乐情感表达的客观性为高考鉴赏题提供了分析框架,答题需融合音乐与文学的共性技巧,注重结构化和术语化表达。通过反复练习真题(如历年高考诗歌与音乐鉴赏题),掌握常见情感类型(如壮志难酬、思乡怀人)和手法(如对比、象征),可显著提升得分率。

推荐文章

财务管理专业适合哪些职业

2025-01-11如何解读北中医的录取政策

2025-01-21生物技术突破如何重塑医学相关专业选择策略

2025-05-20哪些类型的学生复读提分效果最明显

2025-04-03反问技巧在高考作文中有哪些实战应用

2025-05-13高职录取后专业调剂原则及申请流程有哪些注意事项

2025-09-25常州大学医学专业的录取标准是什么

2024-11-22如何通过海南本土案例理解乡村振兴政策的高考命题逻辑

2025-05-05农村可持续发展策略有哪些

2024-11-27统计与数据科学的应用领域

2025-03-02