综合素质评价在高考录取中的作用日益显著,尤其在深化高考改革的背景下,其影响已从单一分数导向转向多元化评价。以下是综合素质评价对高考录取结果的具体影响及相关策略分析:

一、政策背景与定位

1. “两依据一参考”模式

综合素质评价作为“参考”被纳入高考录取体系,与高考成绩、学业水平考试成绩共同构成录取依据。例如,河南、江苏等地明确要求高校在录取时参考综合素质档案,尤其在强基计划、综合评价招生等特殊类型中发挥核心作用。

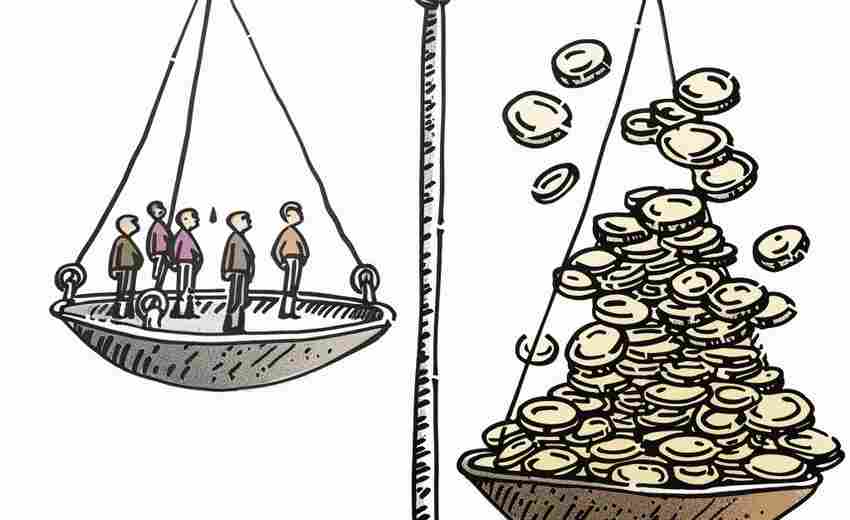

2. 破除“唯分数论”

高校通过综合素质评价全面考察学生的思想品德、创新能力、实践能力等软实力,旨在选拔全面发展的人才。例如,浙江省“三位一体”招生中,综合素质测试成绩占比20%-30%。

二、影响录取的核心途径

1. 综合评价招生

2. 强基计划

3. 其他特殊招生

三、具体影响维度

1. 思想品德

参与志愿服务、党团活动等记录体现社会责任感。例如,浙江省属高校对公益服务时长有明确要求。

2. 学业水平与创新能力

3. 艺术与体育素养

艺术类活动(如书法、音乐比赛)和体育特长(如省级赛事获奖)的记录能凸显个性化优势,部分院校在综合评价中设置专项通道。

4. 社会实践与劳动

实习、研学、社区服务等经历反映实践能力。如山东高校要求社会实践记录作为报考必要条件。

四、区域与高校差异

1. 省份差异

2. 高校偏好

五、考生应对策略

1. 长期积累

2. 针对性提升

3. 规避误区

六、未来趋势

1. 权重提升:随着新高考改革深化,综合素质评价在录取中的比重可能进一步增加,更多省份或效仿浙江模式。

2. 技术赋能:高校或利用大数据分析档案内容,实现更精准的人才匹配。

3. 监管加强:对材料真实性的审核趋严,例如强基计划中对造假者取消录取资格。

综合素质评价通过多元化指标重塑了高考录取逻辑,其影响不仅体现在降分录取机会,更在于推动学生全面发展。考生需早规划、重积累,结合目标院校要求打造差异化档案,以应对未来更加综合化、个性化的选拔趋势。

推荐文章

生态系统组成与食物链结构的高考综合应用题

2025-08-21营养学专业的主要课程有哪些

2024-10-31高考报名常见资格问题与解答汇总

2025-09-012019年湖北大学热门专业录取分数如何变化

2025-04-07如何通过高校专业认证筛选高就业率的热门高考志愿

2025-06-10重庆报名后可以退费吗

2025-02-16技校生如何提升综合素质

2025-01-23如何利用打点计时器测定重力加速度的实验步骤解析

2025-04-07从高考到就业:大数据专业人才需求趋势解析

2025-07-31高考复杂函数最值问题中微分法与不等式技巧对比

2025-07-23